「あんなに面白かったのになぜ…」アニメ『ボボボーボ・ボーボボ』の突然の放送終了に、当時多くのファンが疑問を抱きました。伝説的なギャグの裏で、一体何が起きていたのでしょうか。

「あんなに面白かったのになぜ…」アニメ『ボボボーボ・ボーボボ』の突然の放送終了に、当時多くのファンが疑問を抱きました。伝説的なギャグの裏で、一体何が起きていたのでしょうか。

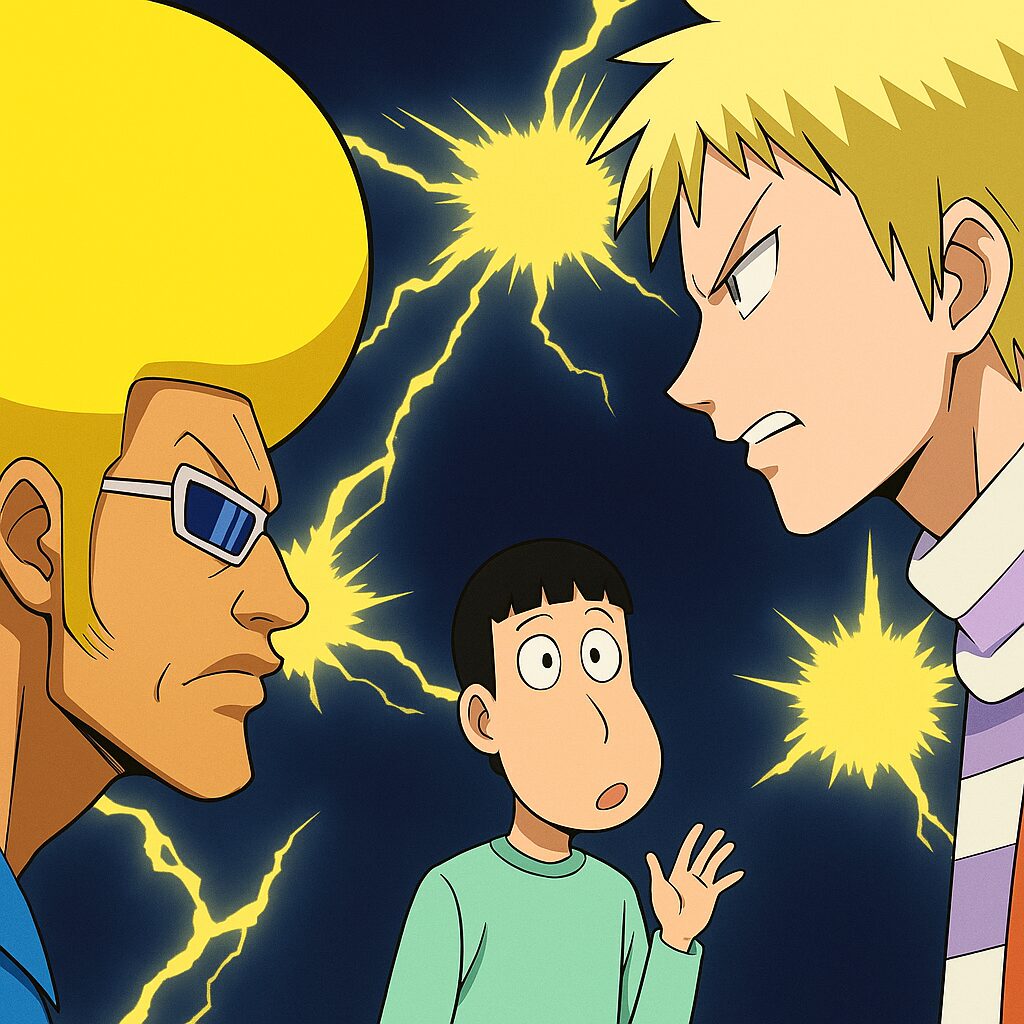

『ボボボーボ・ボーボボ』の打ち切り理由を調べてみると、PTAからの正論とも言える厳しい意見や、前代未聞のスポンサーなしでの放送、そしてあまりに衝撃的な最終回など、様々な要因が浮かび上がります。中には、原作の漫画打ち切り説や、主要な声優が自腹で制作を支えたという伝説までささやかれており、その真相は複雑です。

ポイント

PTAやスポンサー問題に隠された社会的な背景

視聴率や制作体制といったアニメ業界の内部事情

声優の自腹説など、打ち切りにまつわる伝説の真相

放送終了後も愛され続けるボーボボの唯一無二の魅力

目次

アニメのボボボーボ・ボーボボ打ち切り理由とは?

PTAからの正論ともいえる苦情

異例のスポンサーなしでの放送継続

視聴率低迷による放送枠の変更

原作との乖離と制作現場の苦労

原作漫画打ち切りという噂の真偽

物語の途中で迎えた衝撃の最終回

PTAからの正論ともいえる苦情

アニメ『ボボボーボ・ボーボボ』の放送終了を語る上で、PTAからの厳しい意見は避けて通れない要因の一つです。結論から言うと、本作は保護者層から「子どもに見せたくない」という評価を受けていました。

その理由は、単に「下品」や「暴力的」といった一般的な批判に留まらなかった点にあります。当時のPTAから寄せられた意見の中で特に象徴的なのが、「こんなもの見ていたら頭がおかしくなる」「番組の狙いが分からない。ストーリーに脈絡もない」といった、作品の根幹である不条理ギャグそのものに向けられたものでした。

実際に、日本PTA全国協議会が発表する「子どもに見せたくない番組」ランキングでは、2004年、2005年と連続で上位に入る結果となります。こういった保護者層からの痛烈な批判が、結果的にスポンサーの判断やテレビ局の編成に影響を与えたことは想像に難くありません。むしろ、ファンですら「確かにそうかも…」と納得してしまうような、的を射た意見であったことが、この問題をより根深いものにしています。

異例のスポンサーなしでの放送継続

PTAからの批判は、番組の経済的な基盤を揺るがす事態に直結しました。通常、テレビアニメはスポンサー企業からの広告収入によって制作費が賄われますが、『ボーボボ』はこのスポンサーが次々と撤退していくという深刻な状況に陥ります。

そして、2005年4月から最終回が放送された10月までの約7ヶ月間、スポンサーが1社もつかないという極めて異例の状態で放送が続けられました。これは「パーティシペーション番組(PT番組)」と呼ばれる形態で、提供クレジットが表示されない代わりに、テレビ局が制作費を負担して放送枠を維持するものです。

多くの場合、スポンサーがつかなければ番組は即座に打ち切りとなります。それにもかかわらず放送が継続された背景には、テレビ朝日や制作会社である東映アニメーションの、作品に対する並々ならぬ熱意やこだわりがあったと考えられます。しかし、経済的な観点から見れば、このような状態を長期間続けるのは不可能であり、放送終了の直接的な引き金の一つになったことは明らかです。

視聴率低迷による放送枠の変更

社会的な逆風に加え、視聴率の伸び悩みも打ち切りの大きな要因でした。放送開始当初、『ボーボボ』は土曜夜7時半過ぎという、いわゆるゴールデンタイムで全国放送されていました。これは、テレビ局からの期待の大きさを物語っています。

しかし、そのシュールで独特な作風は、熱狂的なファンを生む一方で、お茶の間の幅広い視聴者層を獲得するには至りませんでした。結果として視聴率は期待されたほど伸びず、放送環境は段階的に悪化していきます。

放送枠の変遷

| 放送期間 | 話数 | 放送時間 | 放送形態 |

| 2003年11月~2004年9月 | 第1話~第32話 | 土曜 19:28~20:00 | テレビ朝日系列24局ネット |

| 2004年10月~2005年3月 | 第33話~第51話 | 土曜 10:45~11:15 | ローカル枠(7局に減少) |

| 2005年4月~2005年10月 | 第52話~第76話 | 土曜 10:45~11:15 | テレビ朝日1局のみ |

このように、全国ネットのゴールデンタイムから始まり、深夜や早朝でもない時間帯のローカル枠へ、そして最終的にはテレビ朝日1局のみの放送へと縮小されていきました。広告を出稿するスポンサーにとって、放送規模の縮小は広告価値の低下に直結します。そのため、この放送枠の変更がスポンサー撤退を加速させ、打ち切りへの道を決定づけたと言えます。

原作との乖離と制作現場の苦労

アニメ版『ボーボボ』は、原作の魅力を映像で表現するために様々な工夫が凝らされていましたが、それが原作ファンとの間にズレを生じさせる一因にもなりました。原作漫画は、アニメ以上に過激な下ネタやシュールな暴力描写が含まれており、子供向けの時間帯で放送するには大幅な表現変更が必要不可欠でした。

例えば、敵組織の名前が「マルハーゲ帝国」から「マルガリータ帝国」へ変更されたり、キャラクター「ソフトン」の頭部が原作の茶色からピンク色に差し替えられたりといった配慮がなされています。これらはコンプライアンスを遵守する上で当然の措置ですが、一部の原作ファンからは「アニメはマイルドになっている」という声も上がりました。

また、原作の持つ独特のテンポやカオスな展開を、週刊放送というタイトなスケジュールの中で毎週維持することは、制作現場にとって大きな負担であったと推測されます。限られた予算と時間の中でクオリティを保ち、原作の「ハジケ」具合を再現しようとした制作陣の苦労は計り知れません。これらの制作上の課題が、結果的に作品の勢いや視聴者の満足度に影響を与えた可能性も否定できません。

原作漫画打ち切りという噂の真偽

アニメの唐突な終了から、「原作の漫画も打ち切りになったのでは?」という噂が一部で流れましたが、これは明確な誤りです。

アニメ版『ボボボーボ・ボーボボ』は全76話で放送を終了しましたが、原作漫画はその後も「週刊少年ジャンプ」での連載が続き、物語はきちんと完結しています。さらに、続編である『真説ボボボーボ・ボーボボ』も連載され、こちらも全7巻で完結しました。

したがって、アニメの放送終了はあくまでアニメ独自の事情によるものであり、原作の人気が低迷して打ち切りになったという事実はありません。むしろ、原作はジャンプのギャグ漫画として確固たる地位を築き、累計発行部数700万部を突破する人気作品であり続けました。この事実は、アニメ打ち切りの理由が作品自体の魅力の欠如ではなかったことを裏付けています。

物語の途中で迎えた衝撃の最終回

アニメ『ボーボボ』の打ち切りを最も象徴しているのが、そのあまりにも唐突な最終回です。2005年10月29日に放送された第76話は、物語の大きな区切りとなる「闇皇帝編」のクライマックスを迎えることなく、戦いの途中で突然幕を閉じました。

具体的には、次なる敵との対決を前に、主人公のボーボボが「俺たちの戦いはまだ終わらない!」といった定番のセリフを言うでもなく、物語がぷつりと途切れる形で終了しています。キャラクター自身がその中途半端な終わり方に驚くような演出もあり、多くの視聴者に消化不良感と強いインパクトを残しました。

このような終わり方になったのは、前述の通り、スポンサーの完全撤退などによって制作の継続が物理的に不可能となり、急な放送終了決定に対応せざるを得なかったためと考えられます。きちんとした最終回を描く時間も予算もない中で、制作陣が『ボーボボ』らしく、ある種のギャグとして昇華させようとした苦肉の策だったのかもしれません。

伝説と化したボボボーボ・ボーボボ打ち切り理由

声優が自腹で続けたという都市伝説

スタッフが貫いたハジケリスト精神の伝説

時代が作品に追いついた?再評価の波

打ち切り後も愛され続ける作品の魅力

総括:ボボボーボ・ボーボボ打ち切り理由

声優が自腹で続けたという都市伝説

『ボーボボ』の打ち切りにまつわる話の中でも、特に有名なのが「スポンサーがゼロになった後、声優やスタッフが自腹を切って放送を続けた」というものです。これは、作品の異例の状況を象徴する都市伝説として、今なおファンの間で語り継がれています。

この噂が生まれた背景には、スポンサーが1社もいない状態で約7ヶ月間も放送が続いたという事実があります。通常では考えられないこの状況から、「制作陣の誰かが身銭を切って支えたに違いない」という推測が広まり、特に作品への愛が深いことで知られる豪華声優陣の名前が挙がるようになりました。

ただ、これはあくまで都市伝説であり、公式に事実として認められた情報ではありません。しかし、このような伝説が生まれること自体が、ボーボボ役の子安武人さんをはじめとする声優陣や制作スタッフがいかにこの作品を愛し、情熱を注いでいたかの証明と言えるのではないでしょうか。現場はアドリブが奨励され、非常に楽しんで制作に臨んでいたというエピソードも多く、その熱意がファンに伝わり、伝説という形で残ったと考えられます。

スタッフが貫いたハジケリスト精神の伝説

『ボーボボ』の制作現場は、作品のテーマである「ハジケリスト(常識にとらわれず弾ける者)」の精神そのものであったとされています。スポンサー撤退やPTAからの批判という逆風の中でも、スタッフ陣は作品の核となる不条理さやカオスな面白さを一切曲げようとしませんでした。

例えば、声優陣がどのようなアドリブを入れてもNGが出なかったという逸話は有名です。これにより、現場のクリエイティビティは最大限に引き出され、原作の勢いを損なわない、むしろアニメならではのテンションの高い作品が生まれました。オープニング曲の歌詞にある「ぶっ壊してぇんだ!常識って奴を!!」というフレーズを、制作陣自らが体現していたのです。

商業的な成功や社会的な評価とは別の次元で、面白いものを作りたいという純粋な情熱が現場を支配していたことが伺えます。スポンサーがいない状況で放送を続けたという事実も、この「ハジケリスト精神」の表れと見ることができます。これらの伝説的なエピソードこそが、『ボーボボ』がただの打ち切りアニメではなく、特別な存在として語り継がれる理由です。

時代が作品に追いついた?再評価の波

放送当時は「意味が分からない」「低俗だ」と批判されることもあった『ボーボボ』ですが、放送終了から長い年月が経った現在、その評価は大きく変化しています。特にインターネットやSNSの普及に伴い、そのシュールで予測不能なギャグが「時代を先取りしていた」と再評価されるようになりました。

短い動画や断片的な情報が高速で消費される現代のネット文化は、『ボーボボ』の脈絡のないギャグ展開や次々と飛び出すパワーワードと非常に相性が良いのです。実際に、動画配信サービスでの再放送や、関連イベントが開催されるたびにSNSでトレンド入りするなど、新しい世代のファンを獲得し続けています。

2020年代に入ってからも、人気ゲームとのコラボレーションやキャラクターグッズの新作が発売されるなど、その人気は衰える気配がありません。放送当時は理解されにくかった不条理さが、多様な価値観が認められるようになった現代において、ようやく「先進的なアート」として正当に評価され始めたと言えるのかもしれません。

打ち切り後も愛され続ける作品の魅力

打ち切りという不遇な結末を迎えたにもかかわらず、『ボーボボ』が今なお多くのファンに愛され続ける根本的な理由は何でしょうか。それは、単なるギャグの面白さを超えた、作品が持つ唯一無二の世界観とメッセージ性にあります。

鼻毛を武器に戦う主人公、次々と現れる意味不明なキャラクター、論理を無視して進むストーリー。この作品は、読者や視聴者を「考える」ことから解放し、ただ純粋に笑い、驚くというエンターテインメントの原初的な喜びに立ち返らせてくれます。

また、全人類を丸坊主にしようとする帝国に「毛の自由」を守るために立ち向かうという物語の根底には、「既存の枠組みや常識に縛られず、自分らしく生きる」という普遍的なメッセージが込められています。このハジケた自由への賛歌が、窮屈さを感じやすい現代社会において、多くの人々の心に響き、共感を呼び続けているのです。この抗いがたい魅力こそが、『ボーボボ』を不朽の名作たらしめている最大の要因です。

総括:ボボボーボ・ボーボボ打ち切り理由

『ボボボーボ・ボーボボ』のアニメが打ち切りに至った理由と、その後の伝説について解説しました。この記事の重要なポイントを以下にまとめます。

アニメの打ち切りは複数の要因が複雑に絡み合った結果である

PTAから「頭がおかしくなる」など内容の根幹を問う批判を受けた

「子どもに見せたくない番組」ランキングで上位の常連となった

社会的な批判が影響しスポンサーが次々と撤退した

最終的にスポンサーが1社もない異例の状態で放送を継続した

当初はゴールデンタイムで全国放送されていた

視聴率の低迷によりローカル枠へ降格し放送局も激減した

最終的にはテレビ朝日1局のみでの放送となった

アニメ化にあたり原作から表現がマイルドに変更された点がある

週刊放送で独特の世界観を維持する制作現場の負担は大きかった

アニメは物語の途中で終了したが原作漫画は打ち切りではない

最終回は戦いの途中で突然終わるという衝撃的なものだった

声優やスタッフが自腹で制作費を出したというのは有名な都市伝説である

この伝説は制作陣の作品への深い愛情から生まれたと考えられる

打ち切り後も「時代を先取りした」として再評価されている

唯一無二の世界観と自由を求めるメッセージが今なお愛される理由である